GIGAスクール構想によって、タブレットや電子黒板が配置されました。

それによって各校で埃をかぶっている機材、プロジェクター。

今回はプロジェクターを直接黒板に投影することで、今までとは違ったICT活用をすることができるのでご紹介したいと思います。

目次

スクリーンはあえて使わない

プロジェクターは本来、白いスクリーンに投影するものです。

しかしスクリーンの準備も大変ですし、スペースを取ります。

そこで、あえてスクリーンは使わず黒板に投影して使うのです。

ただし黒板は緑色なので用途も限られ、設定や使い方も通常と異なります。

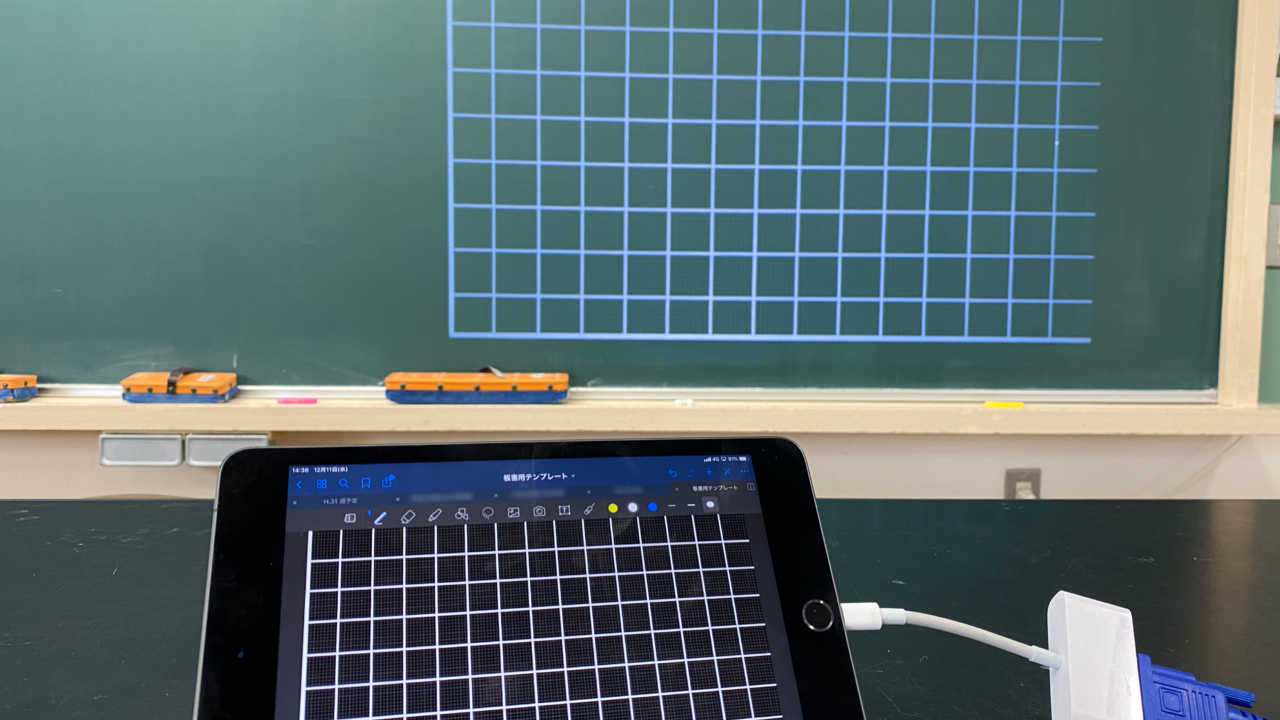

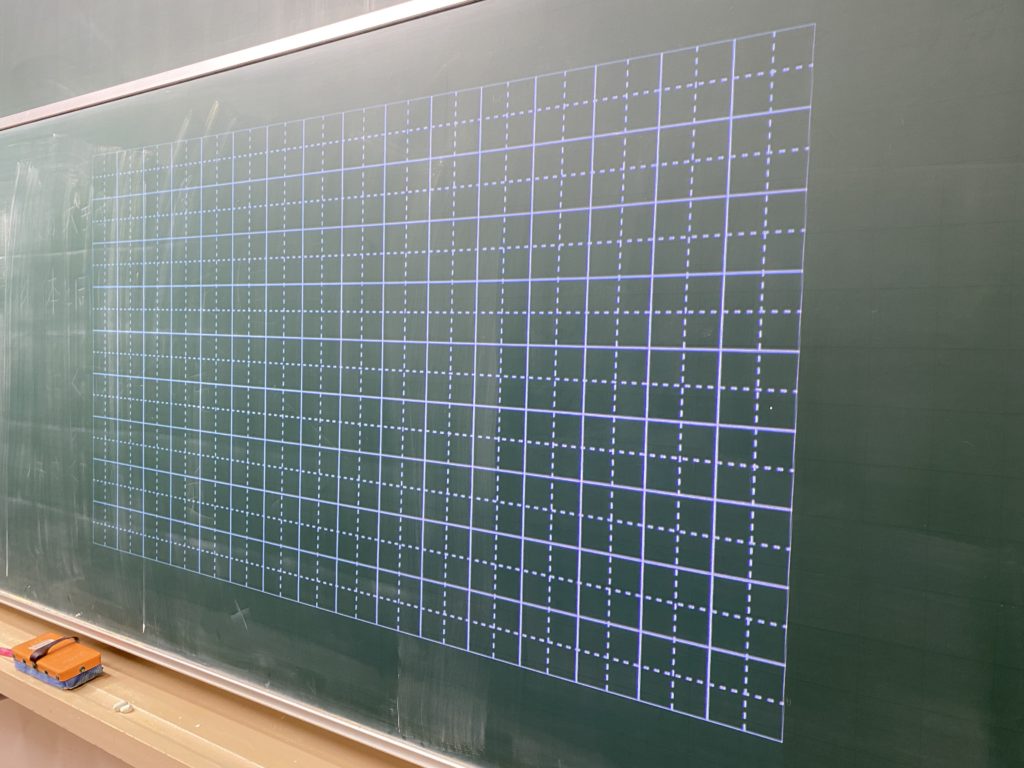

図や罫線を表示させる

黒板にはドットや罫線が引かれているものもありますが、多くは印のない ただの黒板なのではないでしょうか。

そんな黒板に図を描いたり、表や罫線を書いたりする時に大きな定規を使って書きますよね。

ですが、時間もかかり ズレも生じます。

そこであらかじめ投影用データを用意しておき、黒板にプロジェクターで表示させるのです。

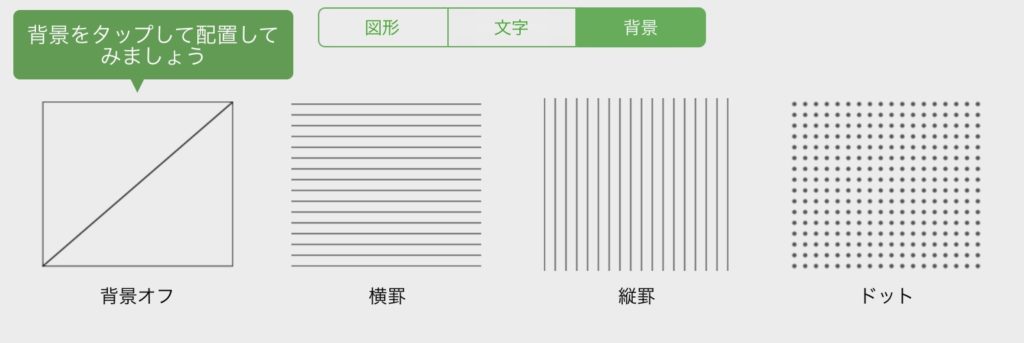

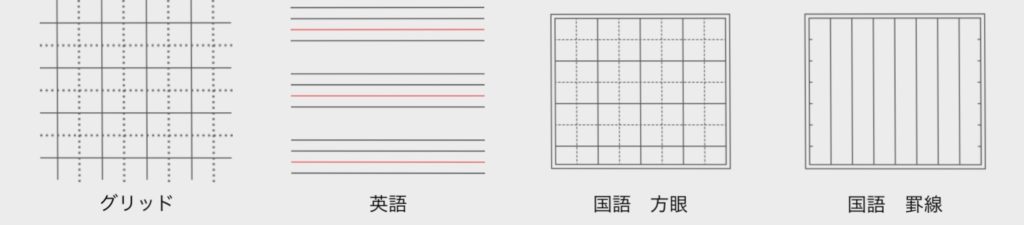

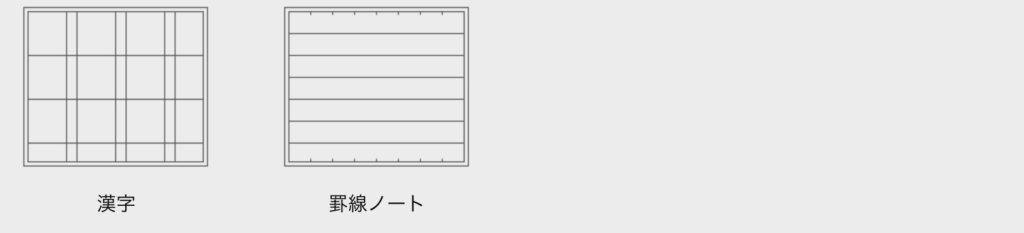

この写真の罫線は、Kocriというアプリで表示しています。

この写真の罫線は、Kocriというアプリで表示しています。

Kocriは、黒板にプロジェクター投影することを目的に作られたアプリで、図形、罫線、写真、文字を黒板に映し出すことができます。

ですが、このアプリには手書き入力をすることができません。

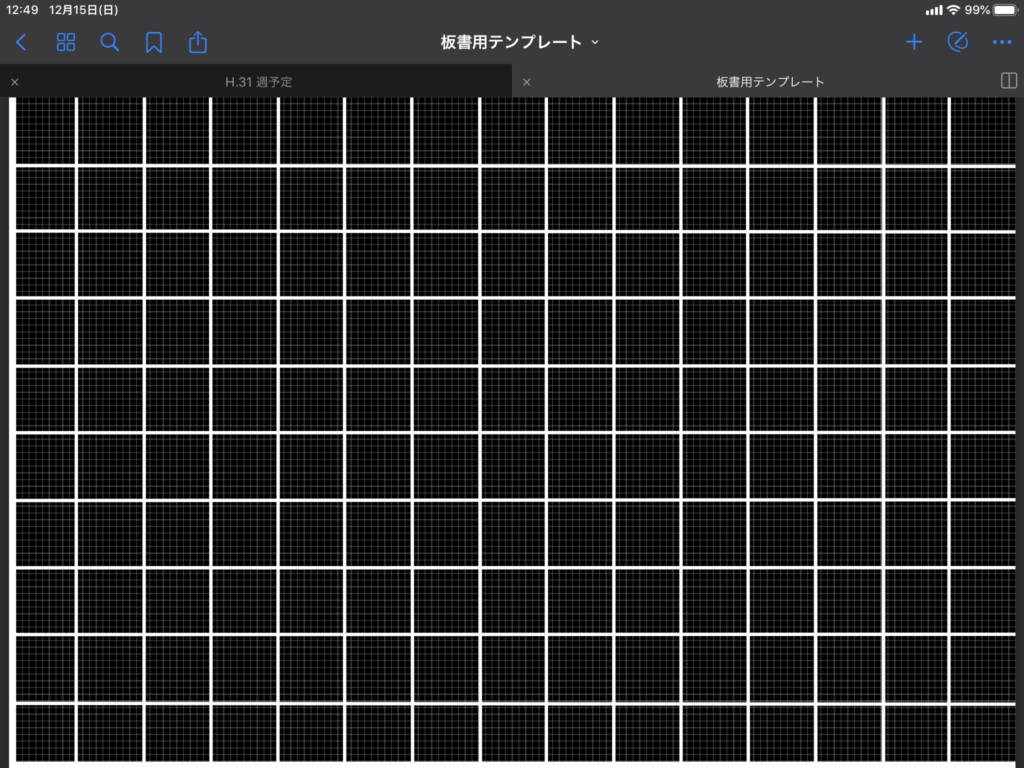

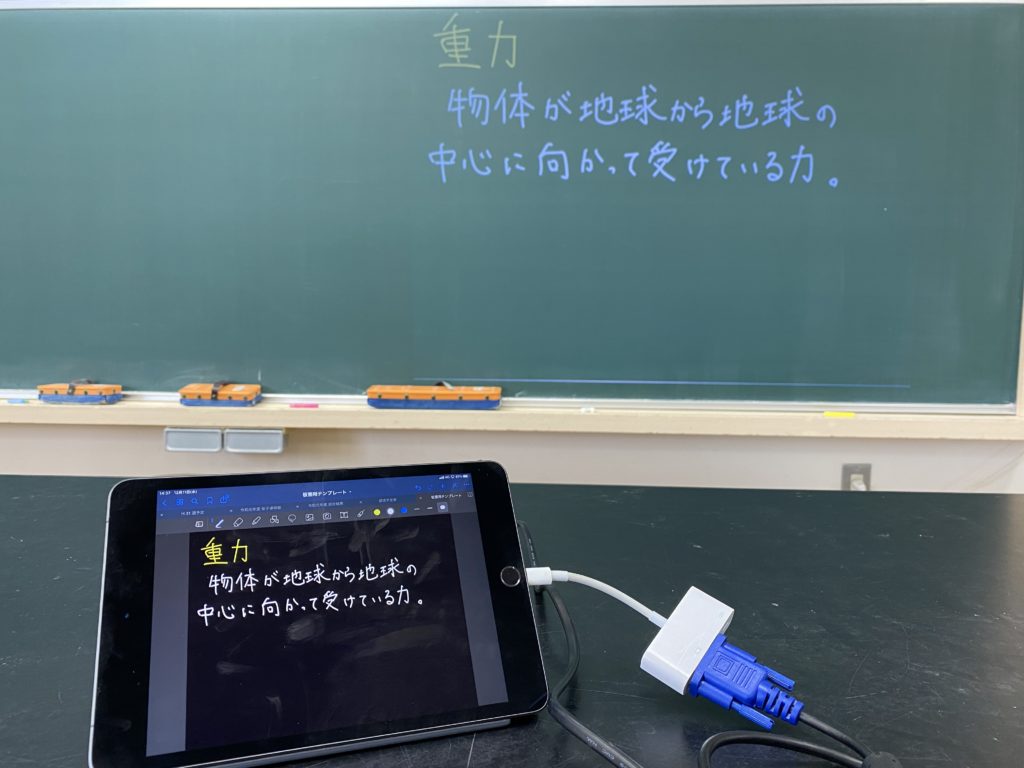

ApplePencilなどを使って、手書きをしたい方は手書きアプリに黒背景のテンプレートを作り、白で記入していくのが良いでしょう。

私はGoodNotes 5に黒い背景を取り込んで使っています。

また、iPad用イラスト作成ソフトで方眼紙やイラストを作成してGoodNotes 5で表示させることもできます。

画像をクリックしてPDFをダウンロードできます。

このように、黒背景に白で記入していくことで、黒い背景は投影されず白い文字やイラスト、罫線のみが表示されるという仕組みです。

そのほか、すでにあるイラストや表などを映したい場合は、色を反転させることで綺麗に映るようになります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

Keynoteで動く教材を映す

この仕組みを活かして、Apple純正プレゼンテーションソフトKeynoteで動く教材を映し出すことができます。

Keynoteは完全無料で、テンプレートもたくさんあるので様々な場面で使用できます。

今回使用するテンプレートは「ブラック」です。 このテーマは初めから黒背景に白文字が設定されているので、今回の活用法に最適なテーマです。

このテーマは初めから黒背景に白文字が設定されているので、今回の活用法に最適なテーマです。

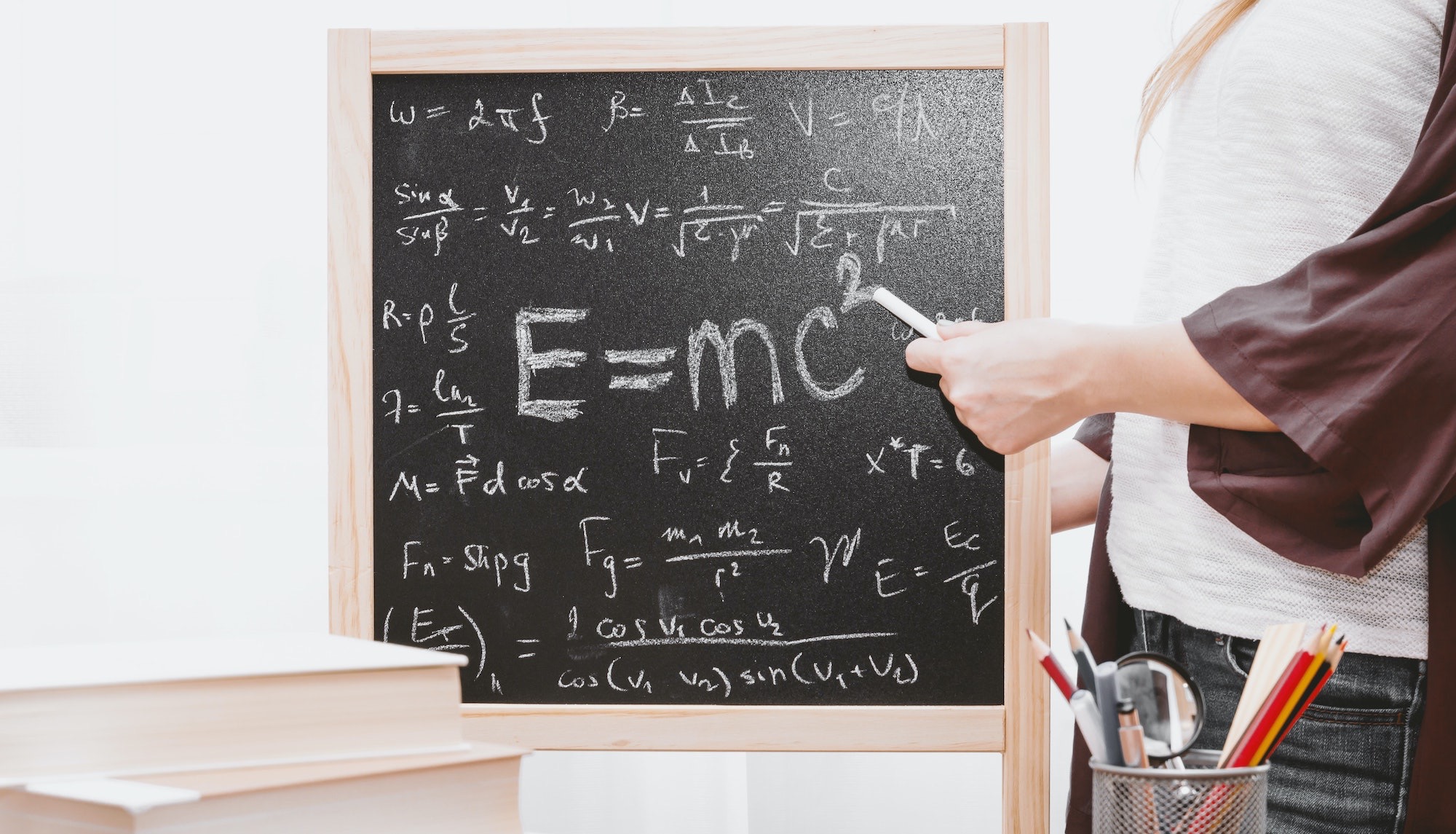

実際にどのようなものができるかご紹介します。 これは理科「力の表し方」の教材です。

これは理科「力の表し方」の教材です。

これを黒板に映し出すことで、毎回図を描く手間が省ける上に完璧な図が一瞬で現れます。

黒板に映し出すメリット

上記のように、図や罫線、動く教材を表示するだけならばスクリーンでいいのですが、黒板に映し出すのは大きなメリットがあるからです。

①映し出したものにチョークで解説を加えていける

②板書の一部として残る

③子どもの視線が大きくズレない

①映し出したものにチョークで解説を加えていける

スクリーンに映し出すと、それ自体に書き込みをするにはアプリ上で行う必要があります。

スクリーンに映し出すと、それ自体に書き込みをするにはアプリ上で行う必要があります。

一見問題なさそうにも思えますが、集中力が続かない子どもからするとスクリーンに静かに文字が増えていくだけなので、どこが重要なのかわかりづらいのです。

一方、黒板に映し出したものに 教師が目の前に立って身振り手振りを加えながら、チョークで書き込んでいくと 重要な箇所が把握しやすくなります。

プロジェクター対応ホワイトボードも販売されていますが、②板書の一部として残る③子どもの視線が大きくズレない というメリットがなくなるため、ここではおすすめしません。

②板書の一部として残る

ICTというとよく言われるのが、「ICTは黒板に残らないから・・・」という言葉です。

確かに黒板などに残らない上に、動きなどがあることで子どもたちは分かったつもりになってしまいがちです。

(その時点では理解しているが、定着は難しい)

そこで、この方法が生かされるのではないかと思っています。

基本的には板書を使った授業を行い、必要に応じてイラストや罫線を表示させる。

さらに、表示させたものに板書を書き加えるなどして、“残る”ものにする。

すると、授業の流れが板書に残り、めあてからまとめまでが板書を見るだけで理解できるようになります。

③子どもの視線が大きくズレない

スクリーンを設置すると、どうしても黒板の横になります。

すると、子どもの視線を動かす必要が出てきます。

場合によっては視線を動かせることによって、集中力を維持させるはたらきもあるかもしれませんが、逆効果を引き起こす可能性も否定できません。

黒板投影することで、黒板(前)だけ見ていれば理解できるような授業作りができるというわけです。

黒板でプロジェクターを使うときの注意点

最近では黒板投影に対応しているプロジェクターも販売されていますが、学校にあるものがそうとは限りません。

最近では黒板投影に対応しているプロジェクターも販売されていますが、学校にあるものがそうとは限りません。

黒板に投影する場合、教室を暗くしすぎるとチョークの文字が見えづらくなるので、ある程度明るいプロジェクターが必要になります。

そして、設定から「明るさ」や「ブライトネス」を調節して、教室の一番後ろからも見やすい設定を探してください。

また、黒板からプロジェクターまでの距離もないので、焦点距離の短いものを使用するようにしましょう。短焦点プロジェクターなら最短60cmくらいのものもあります。

以下のような天井吊り下げ式のものであれば、影ができにくいのでなお良いです。

ちなみに私が使用しているプロジェクターは3300lmほどのEPSONのプロジェクターです。

モデルは違いますが以下のようなタイプです。

こんな使い方もできる

ここからは、黒板投影の応用例をご紹介します。

写真や動画を映し出す

プロジェクターなので、写真や動画ももちろん映し出すことができます。

プロジェクターが近いので、解像度も良いのですが背景が緑なので色合いが微妙になります笑

プロジェクターが近いので、解像度も良いのですが背景が緑なので色合いが微妙になります笑

使えることは使えますが、テレビやスクリーンを使った方がいいと思います。

文字を映し出す

次に手書きアプリなどを用いることで、一切チョークが必要なくなる方法です。

黒背景のページに白(黄)で記入していくと、以下のような画面が映し出されます。 プロジェクターが2台あれば黒板はすべてカバーできます。

プロジェクターが2台あれば黒板はすべてカバーできます。

さらに、文字を記入しているところを画面収録やKeynoteのアニメーションにしておけば魔法のように文字が書かれていきます。 面白さはありますが、チョークで板書する方がいいなと思い、私は使っていません。

面白さはありますが、チョークで板書する方がいいなと思い、私は使っていません。

まとめ

ICTは残らないというデメリットを克服させるため、このような方法を考えてみたわけですが、やはり板書とICTのバランスは大事なんだなと改めて感じました。

また、教師の表情、声のトーンや動きというのも子どもの理解度に影響しています。

教育は人なりと言いますが、無機質な授業にならないよう気を付けていきたいですね。